Но самое главное, там не существовало и не существует вопроса «Мы знакомы?», с которого обычно начинались диалоги во «ВКонтакте».

«Твиттер» не делился на знакомых и незнакомых — это одно большое и отзывчивое сообщество, с которым раньше было приятно делиться своими мыслями. Кроме того, можно было напрямую написать суперзвёздам и даже получить ответ. Регистрация в «Твиттере» известного политика, актёра или музыканта становилась важным событием, а твиты генерировали новостные заголовки.

Примерно в 2012 году «Твиттер» и вовсе стал главным сетевым медиа страны — хештег #Давайдосвидания, при помощи которого Тимати бился с Филиппом Киркоровым, на несколько недель заполонил весь Рунет.

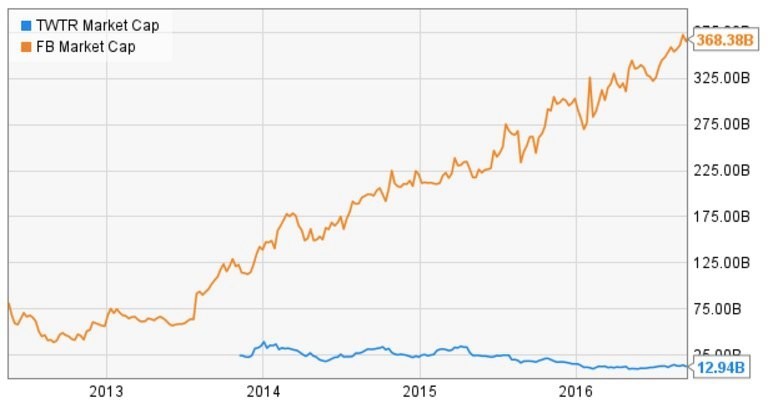

С тех пор прошло всего четыре года, и сейчас очевидно, что популярность «Твиттера» в России стремительно падает. Вообще тренд уже можно назвать мировым: например, вот так выглядит график капитализации «Твиттера» и «Фейсбука» в последние годы.

У медленного угасания соцсети есть сразу несколько причин.

Одиночество

Среднестатистический человек, который регистрируется в «Твиттере», не наберёт и ста подписчиков, потому что его твиты никому не интересны. В 2010 году проводилось исследование, которое показало шокирующие результаты. Выяснилось, что только 3% пользователей имеют больше 100 фолловеров, а 40% людей, которые регистрируются в «Твиттере», перестают туда писать и заходить всего через месяц. Более того, у 24% аккаунтов не имелось ни одного подписчика. Скорее всего, за шесть лет ситуация только ухудшилась.

«Твиттер», как и «Инстаграм», работает по системе подписок, но короткие записи не так интересны и зрелищны, как яркие фотографии. Человек приходит в «Твиттер» общаться, но в итоге ему приходится только читать. На его твиты никто не ответит, если он не звезда или не провокатор, который специально отмечается в твитах других пользователей, выбивая из них реакцию.

Исправить этот расклад можно всего одним способом: ввести систему «Друзей», как в «Фейсбуке», то есть сделать взаимную подписку по умолчанию. Если что, скрывать надоедливых пользователей из ленты в «Твиттере» можно уже давно — достаточно нажать клавишу Mute.

Кривые диалоги

Как только в публичную беседу вступает хотя бы три пользователя, уследить за ходом дискуссии невозможно: в твитах отображаются никнеймы (@nickname), а не имена, и это страшно неудобно. Человека, который заходит в «Твиттер» первый раз, такие монструозные конструкции могут только напугать.

Обращение через никнейм годится для того же «Инстаграма», где комментарии не так важны, как фотографии и видео. Но в «Твиттере» важность текста стоит на первом месте, поэтому оформлять дискуссии нужно через имена. В нынешнем виде чтение цепочки сообщений напоминает погружение в пьесу, в которой полтора десятка персонажей: вместо того чтобы улавливать смысл, вы каждый раз открываете страницу, где указано, кто есть кто.

Бесполезные лайки

«Твиттер» пошёл на поводу у индустрии и заменил «Избранное» сердечками. Раньше у «Избранного» была понятная функция — сохранить твит для себя с какой-то целью. Например, если в твите есть ссылка, а читать в данный момент нет времени, можно было добавить твит в «Избранное» и изучить содержание потом.

Почти год назад «Избранное» (звёздочки) заменили лайки (сердечки). Функциональность (сохранение твитов) осталась прежней, но пользователи восприняли введение лайков как призыв к действию — теперь твит может собрать 50 сердечек и ни одного ретвита. Соответственно, никакого распространения контента не произойдёт.

Убрав лайки навсегда, «Твиттер» повысит уровень вовлечённости аудитории. На твиты можно будет реагировать всего двумя способами: ретвитом и реплаем (текстовым ответом). Следовательно, лаконичные заметки получат либо распространение, либо реакцию, которая может спровоцировать дискуссию. А оживлённые беседы, в свою очередь, едва ли не главный признак успешной соцсети.

Бесконечные боты

Пока «Инстаграм» не реагирует на рекламный спам, «Твиттер» никак не борется с ботами. Соцсеть заполонили миллионы аккаунтов с яйцом вместо аватара. У них есть подписчики (такие же «яйца») и твиты (генерируются из новостных заголовков), но по факту они мертвы.

Стоимость таких ботов — от 50 рублей за 1000 штук. При этом они ведут себя достаточно активно: ретвитят, лайкают и подписываются на живые аккаунты. Каждый раз пользователю приходят уведомления о том, что на его контент отреагировал очередной бот. Само собой, это раздражает: все ждут, что «Твиттер» в один прекрасный момент почистит сам себя от засилья «яиц», но, похоже, этого так и не произойдёт.

Не отображаются шеры

Одно из самых странных решений руководства «Твиттер» — запрет на отображение количества ретвитов на сторонних сайтах.

Предположим, вы прочитали статью, которая вам понравилась. Вы захотели поделиться ей с друзьями. Вы спускаетесь в раздел с клавишами соцсетей и видите такую картину: во «ВКонтакте» этой записью уже поделились 412 раз, в «Фейсбуке» — 540, а в «Твиттере» — 0.

Этот ноль стабилен, даже если материал ретвитнули полторы тысячи раз. И, конечно, этот ноль демотивирует пользователей. Далеко не все знают, что «Твиттер» заблокировал отображение шеров (share — делиться), поэтому люди рассуждают логично: раз никто не постил это в «Твиттере», значит, лучше опубликовать в другом месте — мало ли что.

Что будет дальше?

Понятно, что «Твиттер» не загнётся в одночасье, но тенденция слишком показательна, чтобы её игнорировать. По данным SimilarWeb от июня этого года, популярность «Твиттера» упала на 23,4% по сравнению с 2015 годом. Под термином «популярность» имеется в виду время, которое пользователи тратят на написание и комментирование постов.

«Твиттер» довольно быстрыми шагами идёт к тому, чтобы превратиться в RSS-ленту, куда заходят, чтобы читать, а не общаться и обсуждать тренды. Вывод: чтобы остаться соцсетью, руководители компании обязаны устранить главные недостатки, проведя масштабные и смелые реформы.